Artículos

La tarea educativa: partir por la diferencia

En este artículo

No recuerdo qué pensaba en términos generales sobre profesoras y profesores cuando era una escolar. Sí recuerdo a algunas profesoras con nombre y apellido, personas que supieron responder a mis inquietudes de manera precisa, aunque fueran dueñas de un feudo que me interesaba poco, como química o física, y me dejaban leer durante clases.

Por Sara Bertrand

No recuerdo qué pensaba en términos generales sobre profesoras y profesores cuando era una escolar. Sí recuerdo a algunas profesoras con nombre y apellido, personas que supieron responder a mis inquietudes de manera precisa, aunque fueran dueñas de un feudo que me interesaba poco, como química o física, y me dejaban leer durante clases.

Cada vez que la Normita pasaba por un costado, me daba unas palmaditas en el hombro, no sé si queriendo decir que sentía mucho que no hubiese sido bendecida por la gracia de la ciencia o con la complicidad de adivinar que lo mío eran los libros, porque entonces leía indistintamente filosofía, poesía, historia o narrativa, lo que cayera en mis manos. Daba igual, sin un libro, el colegio completo me parecía absurdamente vacío. El libro estaba ahí, en mi falda, y yo, discretamente, pasaba páginas, discretamente, terminaba uno para comenzar otro.

A veces, debo confesar, comía chocolates, nunca fui una blanca paloma. A veces, me echaba un calugón de leche que se me pegaba en los dientes como frenillo, pero ese placer, el de la azúcar y las letras, es lo que recuerdo del colegio. Discretamente también, sonreía cada vez que la profesora lanzaba alguna pregunta a la clase y, como era buena alumna, una nerd dirían hoy, a veces, respondía mientras seguía pasando páginas.

Y así como la Normita, hubo otras que se comprometieron en mi búsqueda y me sugirieron lecturas o me prestaron sus propios libros. Porque en la biblioteca de mi colegio: “los libros no se tocan”, decía la bibliotecaria. Era lo primero que escuchaba al entrar, aunque, probablemente no se lo decían a todas, sino a las alumnas como yo, las vampiras sedientas. Porque entraba ansiosa, los libros me producían ansiedad, ansiedad de tenerlos, leerlos, terminarlos, como si compitiera cien metros planos, cada vez que arrancaba la primera página, me apuraba en terminar para comenzar otro libro. Otro, otro y otro más.

No sé si fueron lecturas formativas, probablemente, no; probablemente, no sirvieron para nada particular, más bien, para el gusto general. Sí sé que sirvieron de queja. “Su hija lee mucho”, le reclamaron alguna vez a mi papá y él no supo cómo comunicar el descontento. Se sentó en el borde de mi cama y me preguntó qué era lo que leía. Quizás le preocupaba el contenido y por ahí estaba leyendo algo como Así habló Zaratustra o qué sé yo, alguno del boom latinoamericano medio subido de tono. Entonces, mi papá quiso saciar mis ganas y me “prestó” su biblioteca. Dijo que podía sacar cualquier libro, siempre que lo devolviera al mismo lugar desde donde lo sacaba, como si no lo hubiese estado haciendo desde hace ya mucho tiempo y a escondidas, porque esa era una biblioteca para “grandes” y yo todavía era una adolescente llena de espinillas. Respondí “gracias, gracias,” con una candidez propia de una actriz profesional.

En fin, les suelto este rollo porque a veces llegamos tarde a nuestras hijas o hijos; tarde a nuestras alumnas o alumnos; tarde a sus preguntas esenciales, su curiosidad, su energía, tarde a sus pesares.

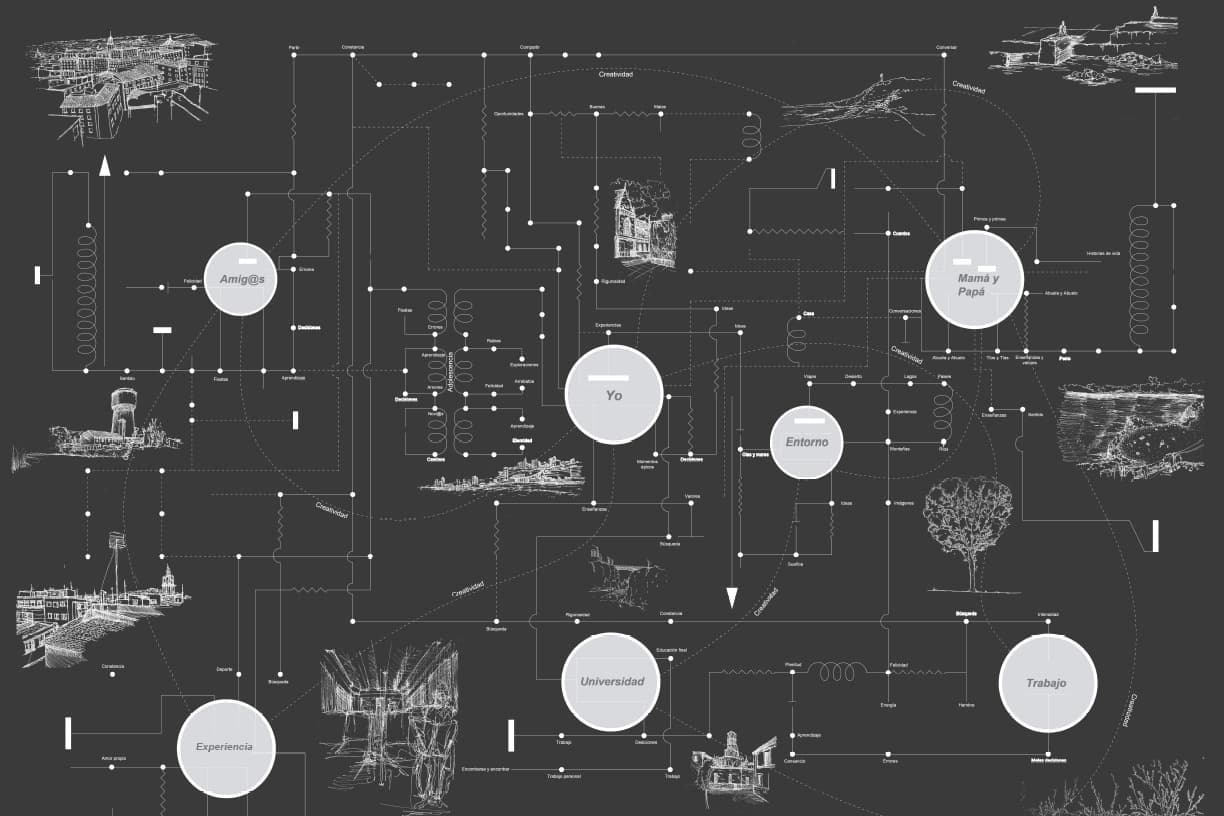

Sé que no es tarea de la profesora o profesor descubrir el misterio de sus estudiantes, pero creo que sí es atender a la sala de clases que tiene enfrente, esas veinte o treinta individualidades que crecen y se desarrollan delante suyo. Veinte o treinta inquietudes y narrativas que entremezclan historias y herencias y que, llevadas a la tarea educativa, quizás, sea uno de los ejercicios más interesantes. Digo, partir por esa diferencia, olvidar la unidad, “el salón”, para entrar de lleno en sus estudiantes.

Las palabras están ahí, también sus testimonios, experiencias vitales únicas, y quizás, si nos acercamos a ellas reconociendo su poder innovador, esa posibilidad expresada en las preguntas que formulan niñas, adolescentes y jóvenes, entenderemos que toda educación debiera partir por el deseo de que cada alumno se conozca a sí mismo, reconozca sus talentos, sepa respetar la diferencia y apreciarla como un don que se ofrece para conocer sus propios contornos.

Durante mucho tiempo me gustó imaginar la tarea del educador como lo hacía la Adriana, mi profe de filosofía, una vieja de risa fácil, absolutamente adorable, que entraba en la sala y soltaba una pregunta. Eso hace la filosofía, ¿no? Preguntar.Y ella fue una gran acosadora de nuestro letargo adolescente. A nuestra apatía, respondía con dudas, obligándonos a levantarnos, a despertar. Creo que nos enseñó más con preguntas que con afirmaciones, instalando la duda, haciéndonos volver a ella en la micro, quizás, apartando los ojos de ese libro que va sobre mi falda para desentrañar, por ejemplo, ¿qué puedo decir a favor de la envidia o de la gracia? Las preguntas nunca le han hecho daño a la educación ni las diferencias ni el debate ni el diálogo que provocan. Su ausencia, sí.